Здесь опущены несколько фраз с рассуждениями о природе эффекта Кориолиса и образовании атмосферных вихрей, поскольку в имеющемся переводе они мало что проясняют. Но вопрос любопытный, поэтому постараемся дать объяснение другими словами. Начнем с упомянутой в тексте аналогии с… ракетами.

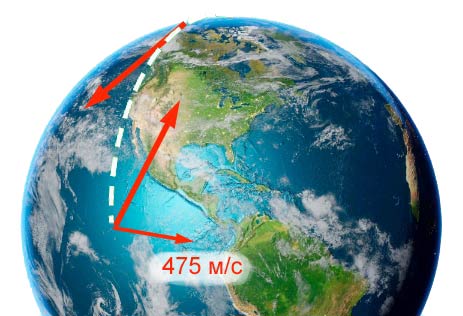

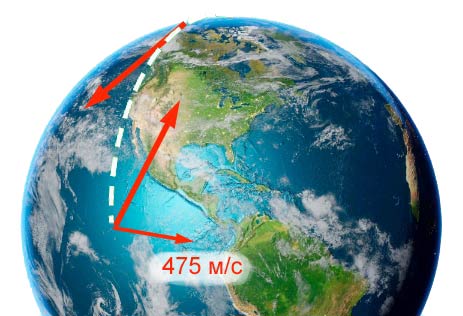

Одновременно стартовали две ракеты: одна с экватора точно на север, чтобы попасть на Северный полюс, другая – точно навстречу ей с полюса. Встретятся ли они? И вообще, попадут ли в точки прицеливания?

Никоим образом.

Ракета, стартовавшая с экватора, из-за вращения Земли еще до старта уже неслась на восток со скоростью 475 м/с. Эта скорость никуда не делась во время полета, и она уведет ракету куда-то на восток от точки прицеливания – неподвижного Северного полюса.

Сидя в ракете, стартовавшей с полюса, наблюдатель обнаружил бы, что по ходу полета на юг, как целились, земля внизу начинает все быстрее убегать на восток, то есть по отношению к земной поверхности ракета поворачивает на запад, вправо от курса! Как и написано у Барча.

Но ведь не существует никакой реальной силы, которая действовала бы на наши ракеты, заставляя их отклоняться в сторону. Ого, да ведь тогда тут не работает 1-й закон Ньютона! Вполне себе свободно летящие ракеты не движутся прямолинейно и равномерно, как им положено, а отворачивают черт знает куда?!

На самом деле ракеты-то летят прямо, но… мы наблюдаем за ними с вращающейся поверхности Земли – в неинерциальной системе отсчета. Чтобы можно было по-прежнему считать Землю плоской как кусочек топографической карты и не нарушать 1-й закон Ньютона, вводится виртуальная сила имени математика Гаспара-Гюстава Кориолиса, которая как бы и отклоняет меридиональное движение.

Вернемся теперь к ветрам. Заметим, что линейная скорость вращения поверхности планеты вместе с ее атмосферой весьма велика. На экваторе и вовсе сверхзвук, на широте 60° вдвое меньше, но все равно в десятки раз больше обычных скоростей ветра. Поэтому эффект Кориолиса заметен не только в планетарных масштабах, но и на небольших расстояниях.

Вернемся к рис. G251, взяв из него фрагмент с циклоном (1).

Видимо, стрелками тут был показан итоговый результат перемещения воздушных масс. Если понимать стрелки как направление ветров, то… картинка (1) была бы верна лишь для плоской Земли. Никакого циклона: депрессия заполнилась бы без вращения.

На самом деле отклонение ветров с северной и южной сторон заставляет отвернуть и ветра с других направлений, воздушные массы начинают вращаться, образуется атмосферный вихрь (2).

Раз возникает вращение, появляется и центробежная сила. Она будет возрастать вместе со скоростью вращения вихря до тех пор, пока не уравновесит центростремительную силу градиента атмосферного давления, в результате воздушные потоки пойдут не поперек изобар, а вдоль них, и… заполнение депрессии не состоится.

На высоте картина именно такая. А вот ближе к поверхности, где ветер тормозится трением, скорость вращения меньше и ветра отклоняются к центру, в сторону низкого давления – так, снизу, и происходит заполнение депрессии (рис. G168 из основного текста).

Примечание Г.Шмерлинга.